J'ai eu l'occasion d'approcher le premier cadran solaire pour une restauration en 1982. Objet que j'abordais parmi d'autres, avec une exigence de restaurateur acquise en Italie puis à Paris (fresques et sculptures).

En Ubaye, finalement, je suis devenu 'cadranier'. Le décalage de ce métier est éclairé sous plusieurs angles : l'histoire des sciences, les techniques, le puits sans fond des récits vécus ou imaginaires liés à la mesure du temps...

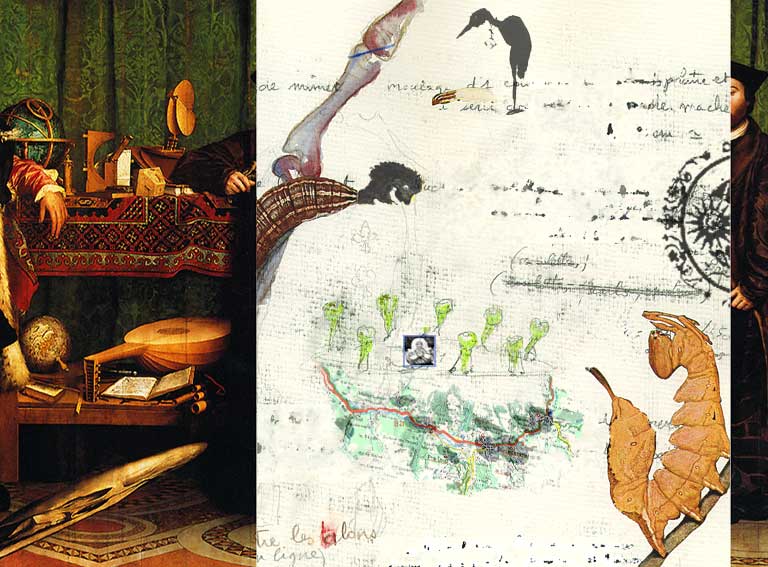

Je cherche une solution pour chaque situation, entre les jeux avec le vocabulaire des cadrans locaux, des exigences gnomoniques, la déontologique de restauration et les expérimentations artistiques... Ces instruments sont sur les marges d'une histoire de l'art populaire et sophistiquée. Leur destin est mouvementé : instruments quasiment "juridiques" à leur création ; stylistiquement différents selon les décennies qui vont du milieu du 18e siècle à la fin du 19e ; soutenant des fonctions d'affichage politique, moral ou religieux. Inusités au 20e siècle, les cadrans solaires redeviennent des instruments "signifiants" depuis 30 ans.

Un cadran solaire est souvent composé de tracé(s) horaire(s), d’un principe formel et d’une maxime plus ou moins sentencieuse ou ironique.

Ce triangle de composantes marque sa spécificité formelle et définit une "manière instrumentale" qui m'aide à comprendre l'art (en admettant l'hypothèse de Marcel Duchamp "qu'une oeuvre puisse ne pas être d'Art"): les

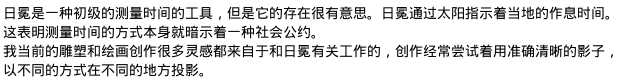

cadrans fonctionnent comme 'machines à regarder', comme de petits moulins à métaphores, en mode mineur. Dans les Ambassadeurs d’Holbein, apparaît un écart qui illustre cela, entre l’anamorphose du crâne et les objets disposés sur le meuble : le crâne déformé est au-delà de la peinture, installé dans un dépassement critique du réel et de la vision ; les instruments sur l’étagère racontent des usages, des savoirs et des jeux. Parmi eux, des cadrans.